マウスピース矯正コラム

矯正に保険がきくことってあるの?

矯正治療というのは、通常は保険が適用にならないので、全て自費治療となりますが、例外的に保険が適用になる場合というのがあります。今回はどのような場合に矯正治療において保険が適用になるのか、についてご紹介します。

インビザラインで治すのが難しい症例とは

インビザラインは、従来のようなワイヤーを歯に固定するような治療とは違って、透明な目立たないマウスピースを装着することで歯を動かしていくことができる、新しいタイプの矯正治療法です。

目立たないだけでなく、歯に金具がつかないので違和感がほとんどなく、しかも必要な時には取り外すことも可能であるため、大人の方の矯正治療で特に人気がありますが、中にはインビザラインで治療が難しいケースというのもあります。今回は、インビザラインで治療が難しいケースとはどのようなものか、ということについてご紹介していきます。

セラミック矯正とインビザライン、どっちがいいの?

セラミック矯正という治療法をご存知ですか?前歯の歯並びを整えたい場合に芸能人もやることの多い治療法で、短期間で歯並びを整えられるのが魅力ですが、この方法とインビザラインではどちらの方が良いのか、迷っている方もいるのではないでしょうか。

今回は、セラミック矯正とはどういうものか、また、インビザラインと比べたメリットやデメリットについてご紹介します。

大人になってから歯並びがずれてくることってあるの?

「昔は歯並びが良かったのに、歯が重なってきた」「噛み合わせが悪くなってきた」というような人はいませんか?歯並びというのは一旦出来上がると不変であると思われていることがありますが、実は成人の方の歯並びがだんだん変わってくるということは珍しいことではありません。

永久歯の歯並びのためには、乳歯のケアが大事!

乳歯はどうせ抜けてしまうのに、なぜそんなに虫歯予防が大事なのだろうか?と思ったことはありませんか?確かに、ひどい虫歯になれば痛みも出るし虫歯にならないに越したほうが良い、というのはありますが、実は乳歯の状態というのは、永久歯に非常に深く関係してくるものであり、永久歯の歯並びにも影響してくるのです。

今回は、永久歯のために乳歯を虫歯から守る必要性についてご紹介します。

インビザラインのマウスピースを入れたまま飲食してもいいの?

インビザラインのマウスピースは基本的に、食事中や歯磨きの際には外していただく必要があります。ですが時々、「食事中はいいが、ちょっとだけ何かを食べたい時、飲みたい時にいちいちマウスピースを外すのは面倒だ」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

ですが、マウスピースをつけたまま飲食してしまうと、色々と問題が起こってしまう危険性があるため、やはり外さずに飲食することはおすすめしていません。

今回は、インビザラインのマウスピースはなぜ飲食時にいちいち外さなければならないのか、その理由についてご紹介します。

親知らずが歯並びを乱してしまうことがあるってホント?

矯正治療をする場合でもしない場合でも、親知らずの抜歯を積極的に行う場合というのは、決して少なくありません。それはなぜかというと、理由の一つとして、親知らずが歯並びを悪くしてしまうことがあるからです。そのため、歯並びを悪くしそうな親知らずがある場合、歯並びが悪くなる前に親知らずを抜くことが推奨されます。

ただし、全ての親知らずが抜く対象となるわけではありません。今回はどんな親知らずが歯並びを悪くするリスクが高いのかということについてご紹介します。

ほうれいは歯並びによってもできやすくなる?

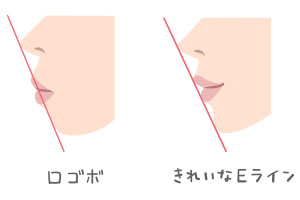

ほうれい線が気になっている方もいるのではないでしょうか。ほうれい線は歳を取るとともに出てきやすいことから、老けて見える原因になるものの一つですが、これは皮膚の張りがなくなることのみが原因なのではなく、実は骨格や歯並びによってできやすくなることもあります。

今回は、ほうれい線ができる原因、ほうれい線ができやすい歯並び、そして対処法についてご紹介します。

矯正治療後の後戻り 原因と対処法

矯正治療をした後、歯は元あった位置に戻ろうとします。これを歯の後戻りと言います。これは、どんな矯正治療を行った場合でも起こってきます。せっかく並んだ歯がずれてしまわないようにするためには、矯正治療が終わった後の保定という段階が非常に大切になってきます。今回は矯正治療後の後戻りがどうして起こるのか、またその対処法についてご紹介します。

目立たない矯正、舌側矯正とマウスピース矯正の比較

目立たない矯正治療法「インビザライン」を希望される人は増えていますが、なかには思わぬトラブルが起きたり、希望した結果にならなかったり、といったことも起こっているようです。 記事全文を読む